展示会出展の効果・結果<2020年調査>

「展示会で営業できているのか?」、アンケート結果が出ました。

感染症の影響で展示会が正常に開催されなくなって1年強。展示会セミナーでも、よくご質問を受けます。

いま中小製造業は、展示会への出展をどのように考え、評価しているのか──。

リアル展示会、オンライン展示会、両方のアンケート調査が行われましたので、その結果について概略を記します。

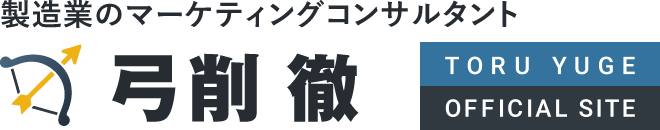

■2020年は、展示会に出展したか?

リアル展示会に出展した …… 52%

オンライン展示会に出展した …… 45%

↑両者の数値はあまり変わりません。お試し期間ですね。

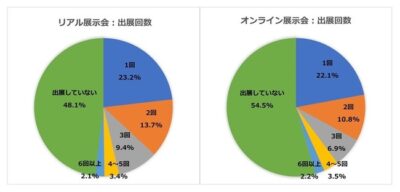

■獲得リストから5%以上の確率で1ヵ月以内に商談が成立したか?

リアル展示会 …… 47%

オンライン展示会 …… 14%

↑3倍以上の差がつきました。

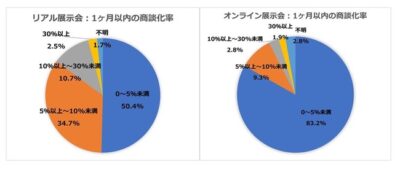

■1回の展示会出展で「100枚以上」の名刺を獲得できたか?

リアル展示会 …… 50%

オンライン展示会 …… 24%

↑こちらも、ほぼダブルスコア。でも、名刺獲得数を重視するのは展示会初心者です。

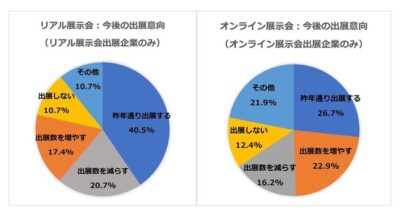

■今後はどちらの展示会に出展する意向か?

リアル展示会 …… 68%

オンライン展示会 …… 32%

↑1問目の出展実績から、10数%ずつ、片方が増え、もう一方が減っています。

■フリーアンサーから

●「来訪者とのコミュニケーションのむずかしさを感じる」

「オンライン展示会は相手の顔が見えないので熱を感じられないところがネック」

「ブース来訪者にチャットを送っても無視される事が多く、一方通行のコミュニケーションになってしまう」

「展示会の小間でのスタッフ対応で企業の真剣度が分かるが、オンラインではどうしても難しい」

「見に来るまではあるが、チャットやビデオ通話については浸透がまだまだ薄い。もう一歩アシスト機能があると有り難い」

→出展者も来場者も、オンライン展示会に慣れていません。コミュニケーションを加速する仕組みがあるといいですね。

●リアル展示会との違い、製造業界ならではの悩み

「実際の製品にさわれないので、商談に結びつく営業、会話がむずかしい」

「展示会場を見て回るという概念がない、寄り道ができにくいためリードが集まらない」

「取扱品の性質上、オンラインの展示では限界があり、対面同等の効果を得ることはむずかしい」

「ためしにオンラインの展示会を見てみたが、弊社におきかえるイメージがわかなかった」

→とにかく製品を置いておき、さわってもらえばなんとかなる、という出展の仕方をしてきた会社にとっては困ったことです。

●取り組みや仕組みの変化に期待する

「オンライン展示会が増えている中、コンテンツの質が重要になってきている。コンテンツ作りのサポートをしてもらえるサービスがあればうれしい」

「オンライン開催は、ユーザーがページを開く、ダウンロードする、回答するという手順をふまないと情報にたどりつけない。見る側の苦労を軽減する仕組みが必要と感じる」

「主催者による波及・訴求の強い集客活動で、来場者が来たいと思えるようなアプローチをして欲しい」

「対面展示会をwebで試みようとしているだけで、webならではのサービスがなく、あっても非常に使いづらい。主催者側のより活発な顧客の引き込みが必要となる」

「各ポータルサイトなどの製造業系メディアに対する優位性は何か。具体的な方法で見せてほしい」

→オンラインだからこそ、わかりやすいコンテンツをつくるスキルが求められます。オンライン展示会のセミナーで私も力を入れてきた部分です。

いかがでしょうか。

オンライン展示会の成果は、明らかにリアル展示会に劣ります。

しかし、オンライン展示会の出展料金はリアルの数分の1。

ビジネスは費用対効果で考えるものです。仮に効果が2分の1なら、回数を2倍にして出展すればいい。

そして出展コスト(ブース出展料と設営費、商品の移動費、スタッフの交通費、宿泊費、日当換算)が3分の1なら、いいかもしれないのです。

また、オンライン展示会は主催者も改善の努力中、とは繰り返し伝えてきましたが、2021年度はかなり進化するのではないかと想像しています。

また、「オンライン展示会だからできること」というメリットを増やしていくことで、2タイプの展示会の棲み分けと有効な活用法がわかっていくことでしょう。

マーケティング調査出典

調査企画:株式会社マーケライズ様

【調査概要】

有効回答:233名

調査期間:2021年4月1日(木) ~ 5月7日(金)

調査方法:インターネット調査

調査対象:製造業を主とする企業の営業・販促担当者

製造業のマーケティングコンサルタント、弓削 徹(ゆげ とおる)でした。

ものづくりコラムcolumn

- 2025/03/19

- 新刊が出ます

- 2025/02/26

- 4月新刊のお知らせ

- 2025/02/25

- 生成AIで変わるネーミング作成の流れ

- 2025/02/03

- 特化型生成AIでキャッチコピーを書く

- 2024/12/16

- ネーミングを生成AIで作成する方法